你有没有想过,在头条上卖东西竟然能这么火?没错,就是那个我们每天刷个不停的热门平台!今天,我就来给你好好捋一捋,怎么在头条上卖东西,让你也能成为那个让人羡慕的带货达人!

一、选品:找到你的“心头好”

想在头条卖东西,第一步就是要选对产品。这里有几个小技巧,让你轻松找到那些让人欲罢不能的好货:

1. 关注热点:每天打开头条,看看哪些话题热度高,这些话题下的产品往往更容易受到关注。

2. 市场调研:利用淘宝、京东等电商平台,看看同类产品的销量和评价,找到那些好评率高、销量好的产品。

3. 个人喜好:选择你感兴趣的产品,这样你在推广时才会更有激情。

二、内容:打造吸睛的文案

有了好产品,还得有好文案。在头条上,一篇吸引人的文案能让你事半功倍。以下是一些打造吸睛文案的小技巧:

1. 标题党:用夸张、吸引眼球的标题,让读者忍不住点进来。

2. 痛点营销:找出目标用户的需求和痛点,针对性地进行宣传。

3. 情感共鸣:用故事、案例等形式,让读者产生共鸣,从而增加购买欲望。

三、互动:与粉丝建立良好关系

在头条上,粉丝就是你的“上帝”。要想让他们成为你的忠实客户,就要与他们建立良好的关系。

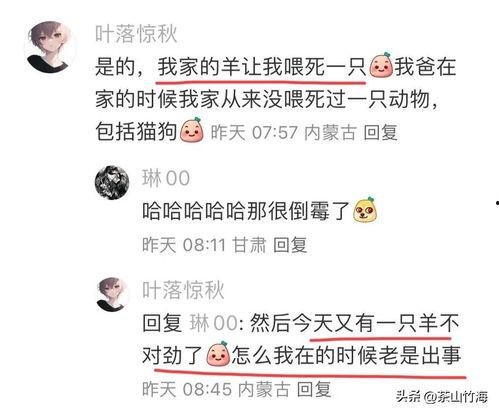

1. 回复评论:及时回复粉丝的评论,让他们感受到你的热情和真诚。

2. 举办活动:定期举办抽奖、优惠券等活动,增加粉丝的粘性。

3. 分享生活:分享一些与产品相关的生活小技巧,让粉丝觉得你是个有温度的人。

四、推广:让你的产品火起来

有了好产品、好文案和粉丝,接下来就是推广了。以下是一些推广方法:

1. 短视频:利用抖音、快手等短视频平台,制作与产品相关的短视频,吸引更多关注。

2. 直播带货:尝试在头条直播带货,与粉丝互动,提高转化率。

3. 合作推广:与其他头条达人合作,互相推广,扩大影响力。

五、售后服务:让客户满意而归

售后服务是衡量一个商家是否专业的关键。以下是一些建议:

1. 快速响应:客户有问题时,要尽快解决,不要让问题发酵。

2. 耐心解答:面对客户的疑问,要耐心解答,让他们感受到你的专业。

3. 售后保障:提供完善的售后服务,让客户买得放心。

想在头条卖东西,关键在于选对产品、打造吸睛文案、与粉丝建立良好关系、有效推广和提供优质的售后服务。只要你用心去做,相信你也能在头条上成为那个让人羡慕的带货达人!加油吧,小伙伴!